浦东酒业协会贵州非遗行:探寻仡佬族千年酿酒技艺的文化密码

当浦东酒业协会的考察团成员们站在贵阳仡佬族酒文化博物馆的蓝拱门前,凝视着“仡佬族酒文化博物馆”的金漆匾额时,这场跨越千里的文化探寻之旅便注定充满震撼与启迪。2025年8月,由浦东酒业协会与上海七宝熊猫酒联合发起的“贵州非遗行”活动,深入茅台镇与贵阳,揭开了仡佬族千年酿酒技艺的神秘面纱——这一被称为“酱香酒本来的味道”的古老文明,正以非物质文化遗产的姿态焕发出新的生命力。

溯源:穿越两千年的酱香文明

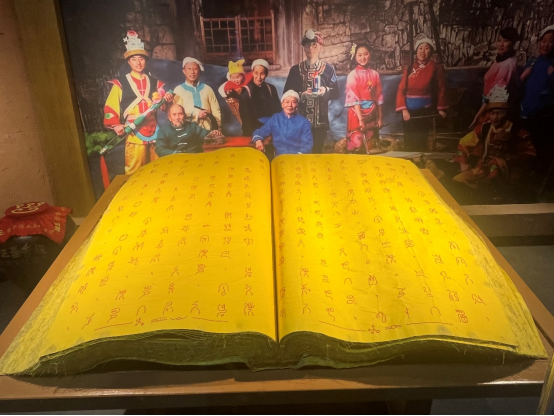

“公元前135年,仡佬族酿出第一坛酱香酒。”博物馆内,这句镌刻在木质展板上的文字,将考察团带回了汉武帝时期的夜郎古国。据《史记》记载,汉武帝使臣唐蒙在南越国饮用的“枸酱”,即为仡佬族先民所酿,被后世视为酱香酒的雏形。在仡佬族典籍《濮祖经》中,农耕、制茶、酿酒被列为三大核心文明,“达贵”“酒不力”“李连天”三位酒祖的酿造智慧,通过世代口传身教延续至今。

“这不仅是酿酒,更是仡佬族的文化基因。”浦东酒业协会秘书长郑明轩在参观时感慨。博物馆内,从新石器时代的陶制酒器到明清时期的“张氏老酒坊”匾额,从赤水河沿岸的草本植物标本到完整的仡佬族酿酒工具陈列,每一件展品都在诉说着这个古老民族与酒的不解之缘。尤其是一面复原的“煮酒祭”场景墙,生动再现了仡佬族祭祀酒祖、净身祈福的传统仪轨,让考察团成员感受到了酿酒技艺背后的精神信仰。

解密:非遗工艺的现代回响

在雄正酒业的非遗酿酒观摩基地,考察团见证了仡佬族酿酒技艺的神奇。“端午制曲,重阳下沙”——这句流传千年的古训,在现代车间里依然严格遵循。每年农历4月28日(药王菩萨诞辰),仡佬族人会深入赤水河流域的深山采摘十余种草本植物,制成“干粉”或“汤粉”用于制曲;重阳节后,以仁怀特产的红缨子糯高粱为原料,历经九次蒸煮、八次发酵、七次取酒的复杂工序,再经五年以上土陶罐窖藏,最终形成“酒体干净、饮后舒服”的独特风味。

据介绍,仡佬族酿酒技艺于2019年入选贵州省第五批非物质文化遗产名录,而张再彬作为唯一非遗传承人,至今仍坚持手工酿造,其亲酿的“雄正酱香酒”被誉为“酱香酒本来的味道”。

融合:海派文化与非遗技艺的双向赋能

考察团的另一站是位于茅台镇的七宝熊猫酒酿造基地。在这里,上海海派文化与仡佬族非遗技艺实现了奇妙融合。“七宝熊猫酒的生产周期长达五年,严格遵循仡佬族‘两次投粮、九次蒸煮、八次发酵、七次馏酒’的工艺,同时融入上海对品质的极致追求。”基地负责人介绍,这款诞生于2018年的上海老字号复兴品牌,不仅在全球100多个国家注册了商标,还将仡佬族酿酒文化融入包装设计,成为“上海礼物”的代表之一。

“这次考察让我们看到了非遗技艺的商业化潜力。”浦东酒业协会理事单位孟飞表示,“仡佬族酿酒技艺不仅是历史遗产,更是可体验、可传播的文化IP。未来,我们计划推动更多上海酒企与贵州非遗工坊合作,让酱香酒的‘本来味道’与海派文化的‘国际表达’碰撞出火花。”

七宝熊猫不仅是酒,更是上海城市精神的载体,以创新传承千年酒脉,续写海派文化新章。

酱香纽带,联结古今与未来

当考察团成员手持雄正酱香酒的品鉴杯,望着赤水河的粼粼波光时,这场非遗探寻之旅已超越了单纯的商务考察。仡佬族千年酿酒技艺所承载的,不仅是一套工艺,更是一种“天人合一”的生活哲学;而浦东酒业协会的“贵州非遗行”,则为这种古老智慧注入了现代产业的活力。正如张再彬在分享会上所说:“雄正的使命,是让酱香酒本来的味道走向每个家庭。” 当非遗技艺遇上海派创新,当千年文化邂逅时代机遇,我们有理由相信,仡佬族酿酒技艺这颗文化明珠,将在新时代绽放出更加璀璨的光芒。

此次非遗行,不仅是一次对传统酿酒技艺的探寻之旅,更是一次文化的交流与传承。浦东酒业协会会长张俊红表示:“仡佬族千年酿酒技艺是中华民族宝贵的文化遗产,我们有责任和义务将其传承和发扬下去。通过这次活动,我们协会成员对酱香酒文化有了更深刻的认识,也希望能够借鉴仡佬族酿酒的经验,推动浦东地区酒业的创新发展,让更多人品尝到优质的酱香美酒。”

未来,浦东酒业协会还将继续致力于挖掘和保护传统酿酒文化,开展更多形式的交流与合作活动,为传承和弘扬中华优秀酒文化贡献力量。